釣り用語

- タックル

- 竿、リール、リールに巻く糸を一式でタックルと呼びます。

- ロッド

- 釣竿の事です。

- ガイド

- ロッドに付いている糸を通すリング状の金具で余分な糸のたるみを出さないようにする為に取り付けられています。

- ライン

- 釣り糸のことで、ナイロンやフロロカーボン、PEなどがあります。

- 道糸

- リールに巻いている糸でメインラインとも呼ばれます。

- サルカン・スナップ

- サルカンは幹糸と道糸、道糸とオモリなどを連結する為の金具で仕掛けのねじれを防いでくれます。

- スナップは、ラインと仕掛けやルアーを簡単に止められるようにと作られた金具で安全ピンのような形をしています。

- ハリス

- 仕掛けの部分の糸で、ルアーゲームではリーダーと呼ばれています。

- 糸ふけ

- 糸のたるみのことです。糸がふけるとは糸がたるんでいるよという意味合いになります。これはルアーゲームではラインスラックとも呼びます。

- 糸のたるみ過ぎは仕掛けが流れたり、魚の反応が竿に伝わらなかったりする原因になります。どんな釣りをするときも、糸ふけはマメに回収して、糸がある程度張った状態を保ちしましょう。

- おまつり

- 釣り人同士の糸が絡んでいる状態のことで、仕掛けや道糸どちらが絡んでいる場合も使う言葉です。おまつりしている、まつっているというふうに使います。

- アタリ

- 魚が仕掛けを引っ張って伝わる感覚のことです。

- アタリの感覚は魚の種類によって様々で、ただ引っ張っていくだけという魚もいれば、コンコンやブルブルといった生命感のある感覚が穂先や手元に伝わることもあります。

- ハリに掛からず魚が触っただけでも、アタリという言葉を使います。

- アワセ

- 糸を引っ張って、魚のアタリに反応することをアワセといいます。アタリは魚がエサに食いついた合図です。

- 勝手にハリに掛かることもありますが、アワセをいれることでハリに力が伝わり、ハリ先が魚の口に刺さって、安定感のある「ハリに掛かった」状態を作り出すテクニックです。

- ばらし・ばらす

- 一般的には逃げられた・逃がしたという言葉を、釣り人はばれた・ばらした・ばらすという感じで使います。

- アワセに失敗して魚の感覚が無くなったり、リールを巻いて寄せている最中に逃げられたり、一度ハリに掛かった魚が逃げたというニュアンスを含んでいる言葉です。

- スレる

- 魚がルアーやエサに不自然さを感じて、反応せず無視するようになってしまった状態をスレると言います。

- 群れの魚がたくさん釣られたり、同じ仕掛けを何度も目にして学習してしまったり、さまざまな要素がスレる原因になります。

- 会話の中であの場所の魚はスレているから、と出てきたら、魚はいるけどなかなか反応しない、釣りにくいよという意味になります。

- タナ

- 仕掛けのある深さ、魚がいる水深など深さを表すときに使う言葉です。ルアーフィッシングでは、タナのことを別名でレンジと呼ぶこともあります。

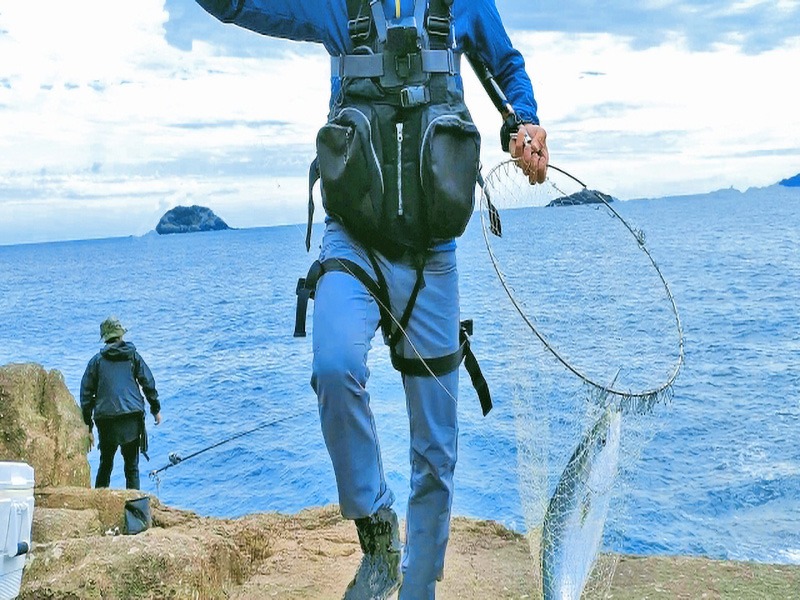

- タモ

- 釣れた魚の取り込みに使う網。玉網ともいう。エギングでは鋭いハリがタコ足のように複数突き出しているでギャフといいもので釣れたイカを回収する。

- マズメ

- じあい朝と夕方の日の出、日没付近の時間帯を指す言葉です。朝の日の出前後の時間帯の呼び名が朝マズメ、夕方の日没前後の時間の呼び名は夕(ゆう)マズメです。

- 魚の動きが活発になりやすい時間帯でよく出てくる言葉です。

- 時合

- と書き、魚がよく釣れる時間帯や釣れ続けるようなタイミングを表す言葉で、届く範囲にいなかった魚の群れが岸近くまで回遊してくる瞬間や、反応していなかった魚が捕食行動を始める瞬間を言います。じあいは先まずめ時に訪れることが多く、長く続くこともあれば、断続的に何度か来ることもあります。時合が来たら連続ヒットのチャンスです。